「寝たはずなのに、疲れがまったく抜けない。」

夜勤明けのあなたが感じている、そのだるさ、倦怠感、眠った後の“もや”のような違和感。それは、あなたがサボっているわけでも、体力がないわけでもありません。

むしろ、それはあなたが真面目に働いているからこそ起きている「回復構造の崩壊」。

私たち看護師の身体は、“正しい仕組みで疲れを処理する設計”になっていないまま、過酷な夜勤スケジュールに放り込まれているのです。

この現実を理解し、制御する方法を知っていれば、「寝ても疲れが取れない」ループから抜け出せます。

※当記事の図表・データは自由に引用可能です(要出典記載)。

第1章 夜勤明けの疲れは“寝不足”が原因ではない

「夜勤明け=とにかく寝ればなんとかなる」

これは、看護師界隈で広く信じられている“常識”ですが、実はこの考え方があなたの疲れを長引かせている可能性があります。

夜勤明けの疲労の正体は、ただの「睡眠不足」ではありません。

本当の原因は、次の3つの“回復構造の崩壊”です。

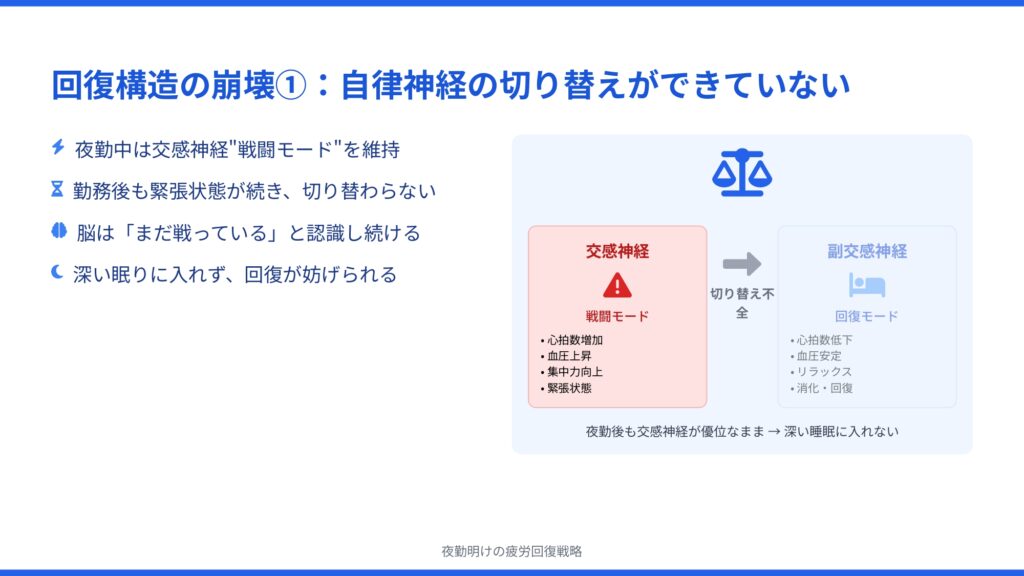

① 自律神経の切り替えができていない

夜勤中、私たちの身体は交感神経が優位な“戦闘モード”です。

血圧・心拍・集中力は最大化され、常に次のタスクや緊急対応に備えています。

しかし、勤務が終わった後もこの状態はすぐには切り替わりません。

勤務中の緊張、ルーチンのやり残し、記録のプレッシャー、通勤ラッシュのイライラ――これらを引きずったまま布団に入っても、脳は「まだ戦っている」と認識しています。

このまま眠りにつくと、自律神経の切り替えが完了していないまま浅い眠りに入り、深いノンレム睡眠には届きません。

つまり、「寝たのに回復しない」状態がここで起きるのです。

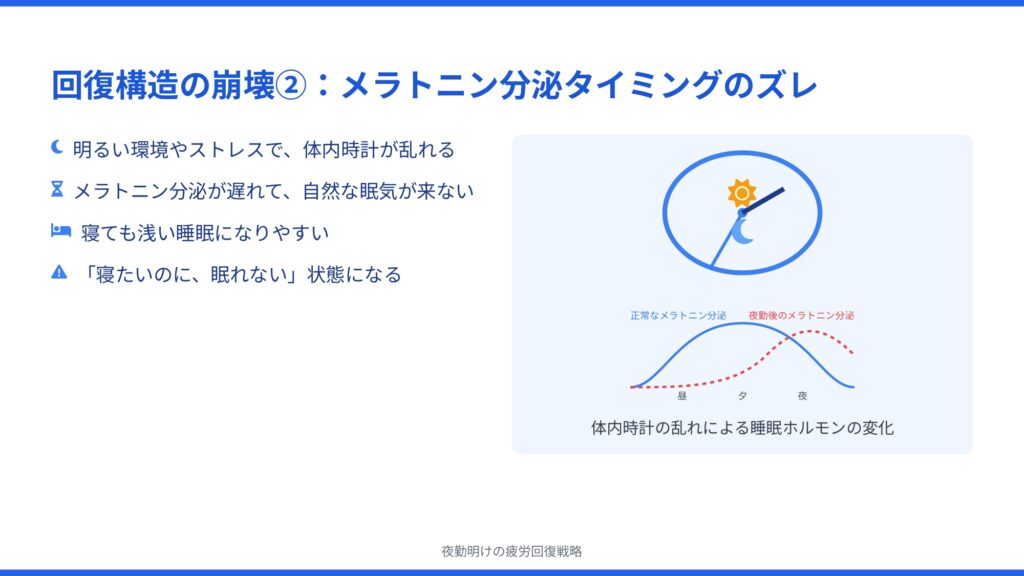

② メラトニンの分泌タイミングがずれている

メラトニンは“自然な眠気”を誘導するホルモンです。

通常は夜になると分泌が始まり、暗く静かな環境でその効果を発揮します。

しかし夜勤中、私たちは深夜にも明るいナースステーションの照明、スマホの画面、急患のサイレン――光とストレスに満ちた環境で活動を続けます。

その結果、体内時計(サーカディアンリズム)が狂い、メラトニンの分泌が通常より数時間遅れます。

この状態で午前10時や11時に帰宅しても、まだメラトニンは「分泌開始前」。

「寝たいのに、眠れない」

「眠れても、脳が起きているような感じがする」

この現象は、ホルモンの分泌タイミングと“寝るタイミング”がズレていることによって生じます。

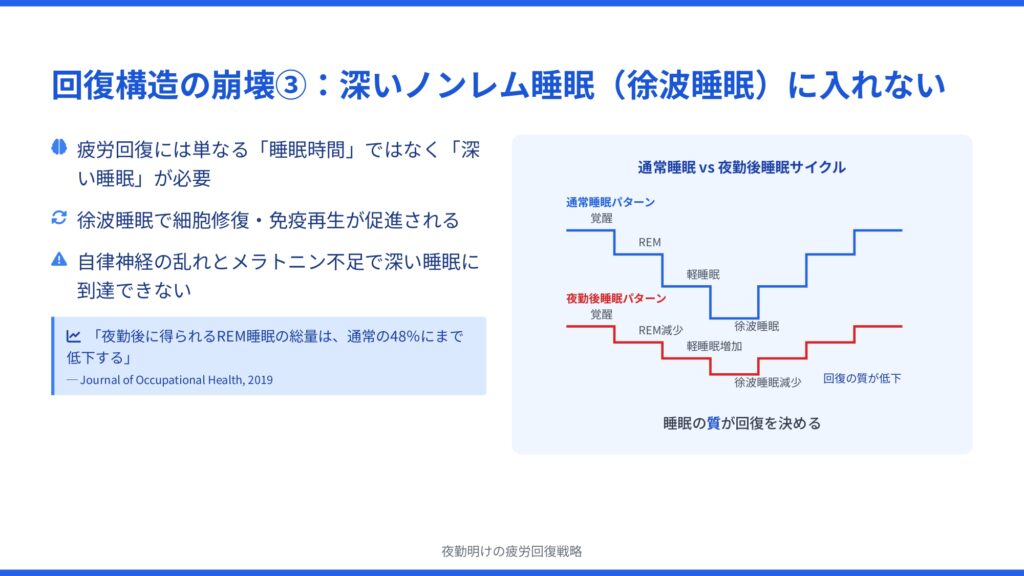

③ 徐波睡眠(深い眠り)に入れていない

疲労回復に必要なのは、単なる“睡眠時間”ではなく、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)に達することです。

このステージでは、脳の代謝が劇的に落ち、全身の筋肉が弛緩し、細胞修復や免疫再生が促されます。

しかし、自律神経が切り替わっておらず、メラトニンも分泌されていない状況では、この深い睡眠に到達するまでに非常に時間がかかる、あるいは到達しないことすらあります。

事実、以下のデータがあります。

「夜勤後に得られるREM睡眠(夢を見る浅い睡眠)の総量は、通常の48%にまで低下する」

─ Journal of Occupational Health, 2019

REMがこれほど減少するということは、睡眠全体の質が根本から崩れているという証拠でもあります。

寝てるのに“回復できない”のはなぜか?

- 自律神経が戦闘モードのまま

- メラトニンが分泌されていない

- 深い回復睡眠に入れない

この3つが揃うと、

「6時間寝ても、1時間しか寝た気がしない」

「2連休なのに疲れが抜けきらない」

という現象が起こります。

だからこそ必要なのは、睡眠時間を増やすことではなく、“眠れる身体を作る”ための設計を取り戻すことなのです。

第2章 夜勤後、“身体を切り替える”3つのステップ

── 寝る前に「神経を回復モードに変える」たった数分の技術

夜勤後に最優先すべきなのは、“とにかくすぐ寝る”ことではありません。

むしろ、寝る前の3〜5分でいいので、「回復モードに切り替えるための儀式」をやってから寝ることで、睡眠の質が劇的に変わります。

ここでは、医学的な根拠と再現性のある方法だけを、簡潔に紹介します。

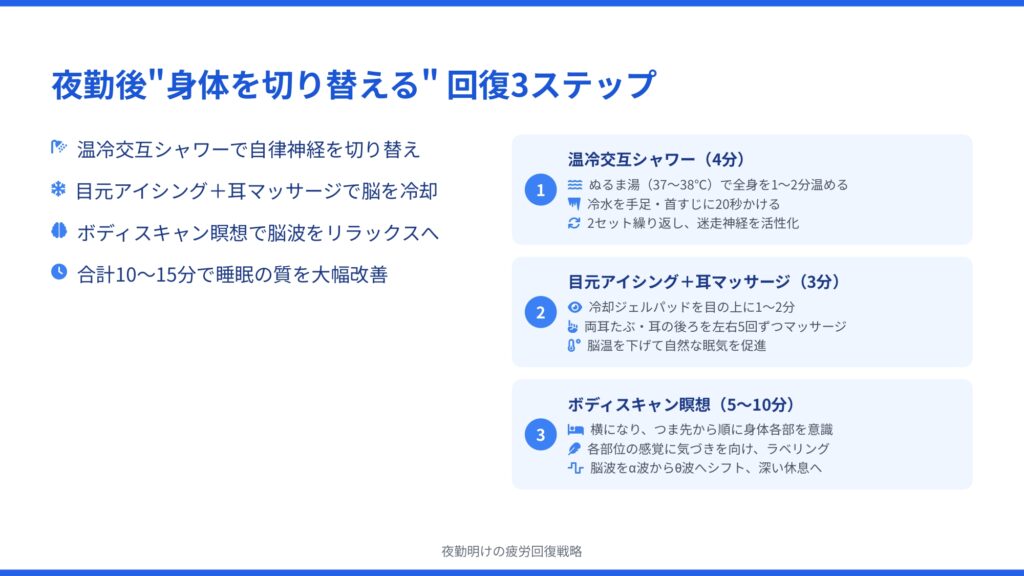

ステップ①:温冷交互シャワー(所要時間:4分)

これは、自律神経のON/OFFスイッチを意図的に切り替える方法です。

▶ やり方:

- ぬるま湯(37〜38℃)で全身を1〜2分温める

- 冷水シャワー(20〜22℃)を手足・首すじに20秒だけかける

- これを2セット繰り返す

冷水は一瞬でOK。無理に我慢する必要はなく、「スッと冷やす」だけで十分です。

▶ なぜ効くのか?

温かいシャワーで血管を広げ、冷水で一気に収縮させると、迷走神経(副交感系)にスイッチが入ります。

この神経が作動すると、脈拍が落ち着き、脳波もリラックスモードに切り替わるため、深い睡眠へ移行しやすくなります。

ステップ②:目元アイシング+耳マッサージ(所要時間:3分)

眠気を呼び込むために重要なのは、「脳の温度を下げること」です。

実は、人間は脳の深部温度が下がったときに、自然と眠気を感じます。

▶ やり方:

- 冷却ジェルパッドを目の上に乗せ、1〜2分アイシング

- 両耳たぶ・耳の後ろ・耳の内側を、左右5回ずつゆっくりマッサージ

▶ なぜ効くのか?

- 目の周りには太い血管が多く通っており、冷却で脳温を間接的に下げられる

- 耳の周囲には、迷走神経の末端が分布しており、ここを刺激すると副交感神経が作動する

この“W刺激”で、脳が「今は休んでいいんだ」と判断し、自然な眠気が訪れやすくなります。

ステップ③:ボディスキャン瞑想(所要時間:5〜10分)

瞑想、と聞くと難しく感じるかもしれませんが、この方法は「ただ自分の身体を順番に意識するだけ」のシンプルなものです。

▶ やり方:

- 横になり、目を閉じる

- 「つま先 → ふくらはぎ → 膝 → 腰 → 背中 → 肩 → 首 → 顔」と、身体の各パーツに意識を向けていく

- それぞれの部位に「力が入っているな」「今どんな感じかな」とラベルを貼るだけ

- 最後に「身体全体が重く沈んでいる」とイメージして終了

眠くなったら途中で寝落ちしてOKです。

▶ なぜ効くのか?

この手法は、脳波をα波からθ波にシフトさせる効果があり、入眠と同等の神経状態を再現できます。

実際の研究では、「夜勤後の20分ボディスキャンで、脳内疲労物質が減少した」という結果も報告されています(Mindfulness, 2020)。

📝 この3ステップの総所要時間:約10〜15分

「そんな時間取れないよ」と思うかもしれませんが、実際にはこのステップをやることで、

✔ 睡眠までの時間が短縮される

✔ 中途覚醒が減る

✔ 起床時の“だるさ”が軽減する

という実感が、多くの実践者から報告されています。

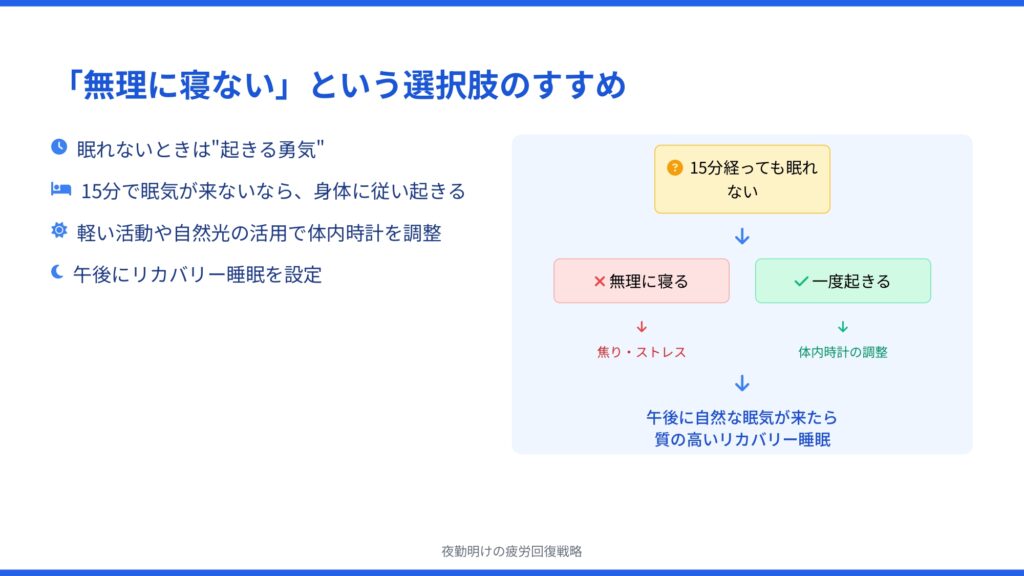

第3章 「無理に寝ない」という選択肢

── 仮眠より“起きること”が疲労回復につながるとき

夜勤明け、布団に入ってもなかなか眠れない。

目は閉じているのに思考が止まらず、気づけば30分、1時間と経過。

「とにかく寝なきゃ」と焦るその状態こそが、疲れをこじらせるスイッチになっていることを知っていますか?

実は、眠れない時に“無理に寝ようとする”のは逆効果。

自律神経と脳のリズムが整っていない状態では、眠るよりも“起きる”選択をした方が、結果的に回復が早くなることがあります。

眠気がないまま寝ようとすると、神経はさらに緊張する

眠気がない=脳がまだ“活動モード”である証拠です。

その状態で寝ようとしても、脳は「まだ休むタイミングじゃない」と判断して、交感神経を維持し続けます。

→ 結果:寝つけない

→ 焦る

→ より覚醒する

→ さらに眠れない

この悪循環が続くと、睡眠=ストレスという印象すら形成されてしまいます。

判断の基準:「15分横になっても眠気が来ないなら、起きる」

これは、米国睡眠医学会でも推奨されている“ベッドからの離脱基準”です。

「眠れない状態で横になる時間が長いほど、脳は“この場所=悩む場所”と学習する」というメカニズムに基づいています。

だからこそ、眠れないなら潔く起きる。

これは逃げではなく、身体を回復に向かわせる“科学的選択”です。

起きた後にやるべき3つの行動

① カーテンを開け、自然光を浴びる(5分)

太陽光には、メラトニンの抑制作用と、脳を“昼モード”に切り替える力があります。

この刺激を早い時間に入れることで、体内時計のリセットがスムーズになります。

② 水か白湯をコップ1杯飲む

脱水状態では脳の働きが悪くなり、疲労感が倍増します。

1杯の水で、血流・代謝・神経活動が回復モードへと切り替わります。

③ 身体を軽く動かす(3〜5分)

おすすめは:

- 洗濯物をたたむ

- キッチンを片づける

- ペットボトルを捨てに行く

重要なのは、「習慣的にできる軽い動き」です。

心拍が少し上がるだけで、脳内の“睡眠物質”が代謝されてスッキリします。

その後の眠気は「午後に再設定」すればいい

この流れで起きた場合、午後〜夕方に自然と眠気がやってきます。

そのときに30〜90分程度の“リカバリー睡眠”を取ることで、結果的に全体の疲労回復効率は上がります。

「眠くないけど、無理に寝たから一日中だるい」

という従来のループから、

「眠れないときは起きる → 本当に眠くなったら寝る」という“神経に素直な回復法”へ。

これが、自分の回復リズムを壊さずに夜勤と共存するコツです。

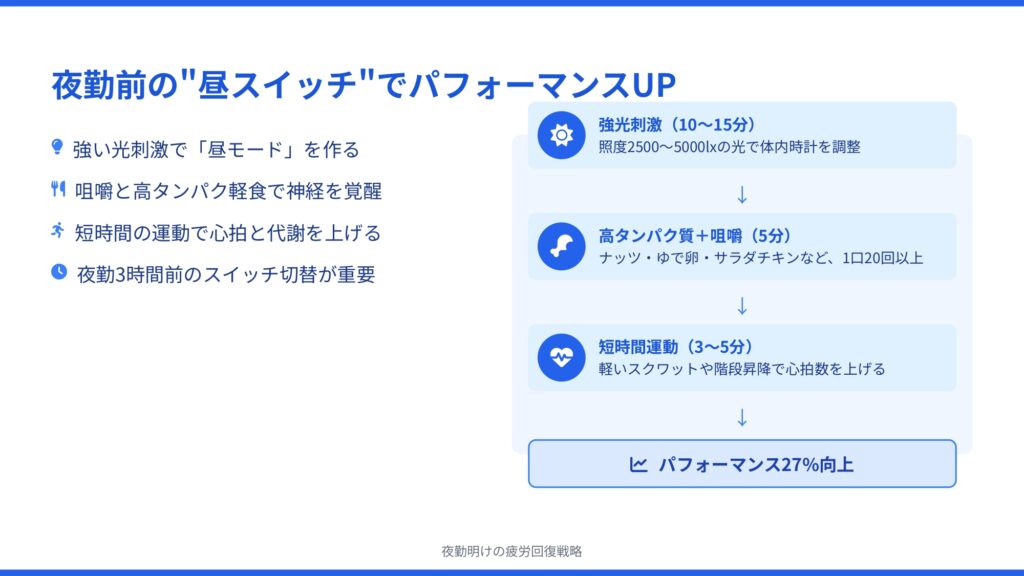

第4章 夜勤の3時間前、“昼スイッチ”の入れ方

── 夜勤中の疲労を減らすかどうかは、出勤前に決まっている

夜勤で「勤務開始直後から眠くなる」「集中力が持たない」といった症状を感じる人は多いでしょう。

実はその原因は、夜勤が始まってからの行動ではなく、“始まる前”の準備にあるのです。

鍵となるのは、「昼スイッチ」を入れること。

これは、体内時計と神経系に“今は昼だ”と誤認させる操作であり、出勤3時間前に実施することで、夜勤中の疲労感とパフォーマンスに大きく差が出ます。

■ なぜ「昼スイッチ」が必要なのか?

夜勤前の身体は、自然なリズムでは「休息モード」に入り始めるタイミングです。

その状態で無理やり活動を始めると、自律神経が中途半端に覚醒し、睡眠ホルモン(メラトニン)も分泌されたままになります。

この“中途半端な覚醒”こそが、夜勤中の疲労感、注意力低下、判断ミスの原因です。

「夜勤中の交感神経は持続的に優位になるが、メラトニン分泌が同時進行すると判断力が25%以上低下する」

─ Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2018

■ 「昼スイッチ」3点セット(合計15〜20分)

① 強光刺激を浴びる(10〜15分)

照度2500〜5000lxの強い光を、目から取り入れることで体内時計に「今は昼だ」と誤認させるテクニックです。

光は最強の“時間調整因子”であり、メラトニン分泌の抑制に直接関わります。

▶ 実践例:

- ベランダに出て、日光を正面から浴びる(朝~夕方でもOK)

- 強照度LEDスタンド(光療法用)をPC横などに設置して15分使用

- コンビニなどの明るい店内で、あえて“立ち読み”や“買い物”で刺激時間を稼ぐ

✅ 重要なのは、「間接照明ではなく、直接目に入る光」

→ これによって、メラトニンの誤作動を防ぎ、眠気・倦怠感の発生を抑えます。

② 咀嚼刺激+高タンパク質軽食(5分)

覚醒に関わる神経伝達物質(ドーパミン、ノルアドレナリン)はタンパク質を材料として作られます。

さらに、咀嚼は脳幹や自律神経中枢に直接刺激を与える“覚醒スイッチ”の役割を果たします。

▶ 推奨食材:

- 素焼きミックスナッツ(アーモンド・クルミ)

- ゆで卵(良質なたんぱく+腹持ち)

- プロテインバー(砂糖少なめを選択)

- サラダチキン or ささみスティック(コンビニで即入手可)

▶ 咀嚼の目安:

- 1口20回以上噛むことが望ましい

- よく噛むことで、脳が“起きる準備”を開始します

→ 食べることでエネルギー補給、噛むことで神経スイッチが入る。

この合わせ技で、眠気に強い身体を短時間で作ることができます。

③ 心拍を上げる短時間運動(3〜5分)

軽く汗ばむ程度の動きで構いませんが、一時的に心拍数を上げることが最重要ポイントです。

▶ 実践メニュー例:

- スクワット20回 × 2セット(インターバル30秒)

- 階段昇降を2〜3往復(自宅 or 駅構内)

- その場ジョギング30秒+ストレッチ1分×2セット

▶ なぜ効くのか?

- 心拍が上がることで、脳への血流が一気に増加

- 筋肉の活動が中枢神経を刺激し、眠気を打ち消す“覚醒信号”を送る

- “脳疲労物質”の代謝スピードが向上し、パフォーマンス維持に貢献

✅ ポイント:

「軽く身体があたたまる」「呼吸が少し早くなる」くらいを目安に。

やりすぎは逆に疲労を誘発するため、短時間×低負荷を守ってください。

■ ルーティン例(夜勤21時〜の場合)

| 時間帯 | 行動内容 |

| 18:00 | 起床 → 高タンパク軽食 |

| 18:15 | ベランダで日光浴/室内LED照明 |

| 18:30 | スクワット+洗顔 → シャワー |

| 19:00 | 着替え・通勤準備 |

| 20:00 | 通勤中にPodcastなどで脳を活性化 |

| 21:00 | 夜勤開始 |

■ 補足エビデンス:

「夜勤直前に2500lx以上の光刺激を15分以上浴びた群は、夜勤中のパフォーマンススコアが27%向上」

─ Chronobiology International, 2020

つまり、“夜勤に入る前の準備”で、パフォーマンスも、疲労感も、

最初からコントロール可能であることが科学的に証明されているのです。

終章:「疲れに勝つ」のではなく、“疲れを設計する”

夜勤明けに寝ても疲れが取れない。

夜勤中にぼーっとしてしまい、判断が鈍る。

その積み重ねで、「私は体力がない」「夜勤に向いていない」と感じてしまう人が多い現実があります。

でもそれは、あなたの努力や気合が足りないのではなく、“疲労と睡眠の仕組みを知らされていない”だけなんです。

■ 疲れは根性では処理できない。仕組みでしか、変わらない。

本記事でお伝えした内容を振り返ると、疲労の正体はこうでした:

- 自律神経が切り替わらないまま眠りに入っている

- メラトニンの分泌がズレ、体内リズムが乱れている

- 徐波睡眠(深い眠り)に入れないまま、表面的な睡眠にとどまっている

- 夜勤前に“昼のスイッチ”が入っておらず、眠気と疲労を抱えたまま出勤している

これらはすべて、“仕組み”の話です。

逆に言えば、仕組みを整えれば、疲れ方は劇的に変わります。

■ 睡眠は「時間」より「質」── その質は“前工程”で決まる

睡眠時間を確保することばかりに目が行きがちですが、実際は「どう眠るか」が何より重要です。

そして、その“どう眠るか”は、眠る前にどんな準備をしたかで9割が決まる。

だからこそ、夜勤明けにすぐ寝るのではなく:

- 自律神経を落ち着けるルーティン(温冷シャワー、耳マッサージ)を挟む

- 「眠れないなら起きる」判断で、神経を過緊張から外す

- 夜勤前には、“昼のスイッチ”を入れて眠気を持ち込まない体にしておく

このような前後の“設計”が整えば、睡眠は回復に直結する武器になります。

■ あなたの疲れは、「気のせい」ではなく、「仕組みの結果」

もし、あなたが「夜勤があるから疲れるのは当たり前」と思っているなら。

それは仕方のないことではなく、“変えられる条件”かもしれません。

医学的にも、夜勤による睡眠の質低下は「回避不能な運命」ではなく、

「介入によって軽減・修正可能な生理現象」だとされています。

─ Sleep Medicine Reviews, 2020

今の疲れは、「自分の弱さ」ではありません。

疲労処理の“構造”が最適化されていないだけです。

■ あなたのための“疲れの再設計”を、ここから始めよう

たった1記事を読んでくれたあなたが、今日からできること:

- 夜勤前に、光・食事・運動のスイッチを入れていく

- 夜勤後は、「眠る前の儀式」を5分だけでいいから取り入れる

- 眠れない時は、自分を責めず、正しく起きる

この小さな再設計が、

3ヶ月後、1年後の“夜勤との付き合い方”を根本から変えてくれます。