「寝ても途中で何度も起きてしまう」──それ、”年齢のせい”ではありません。

夜勤やシフト制の勤務を続ける中で、こんな経験はありませんか?

- 夜中に何度も目が覚める

- 夢ばかり見て熟睡感がない

- 朝起きても頭がぼんやりしている

看護師の多くが「浅い睡眠」に悩まされています。

そして、ほとんどの人がこの問題を“加齢”や“体質”のせいにしてしまっていますが、

その本質的な原因は──“眠りが浅い身体設計”になってしまっていること。

この記事では、眠りが浅くなる原因を医学的・生理学的に解き明かし、

「中途覚醒を防ぎ、深く眠るための完全ルーティン」を紹介します。

【第1章】なぜ「眠りが浅い身体」になってしまうのか?

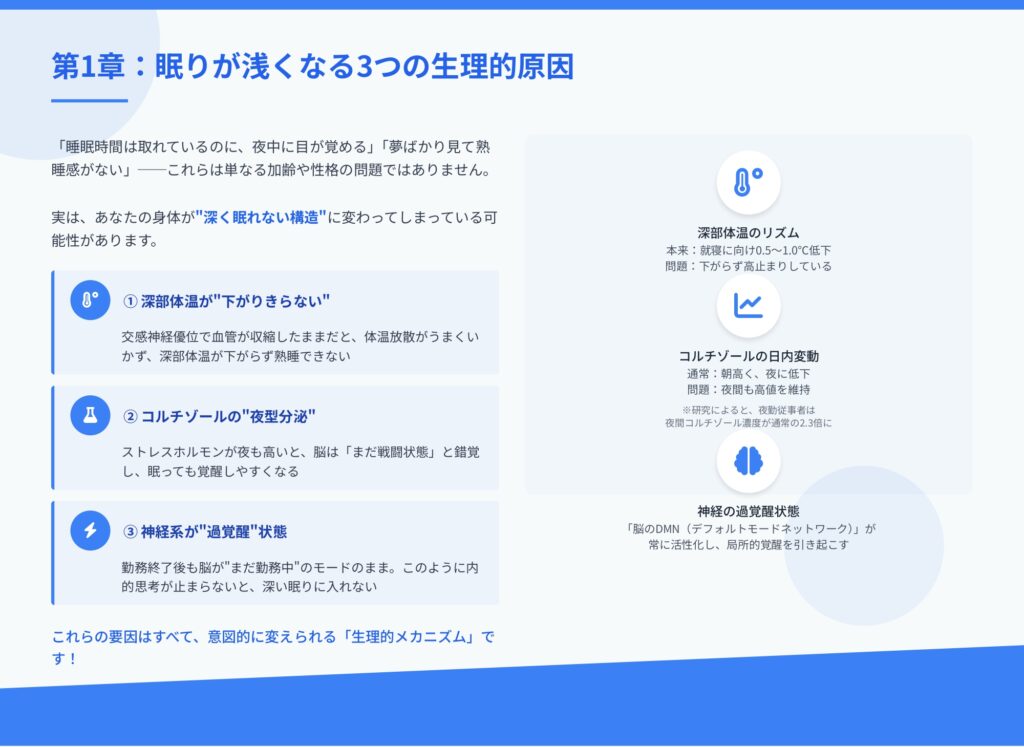

「睡眠時間は取れているのに、夜中に目が覚める」「夢ばかり見て熟睡感がない」──

これらは単なる加齢や性格の問題ではありません。

実は、あなたの身体が“深く眠れない構造”に変わってしまっている可能性があります。

以下の3つの生理的問題が重なっている場合、夜間の中途覚醒が頻発します。

① 深部体温が“下がりきらない”状態にある

眠気は、脳の中心部の温度(深部体温)が0.5〜1.0℃下がることで起こります。

これは体が“今は休息モードだ”と判断した証拠です。

ところが、看護師のように夜勤や緊張状態が多い職種では、

交感神経(活動モード)が常に優位になっており、

血管が収縮 → 体温放散がうまくいかず → 深部体温が下がらない、

というサイクルができあがってしまいます。

❗特に「夜勤後→即寝る」習慣はこの問題を悪化させます。

→ 冷えた手足とは裏腹に、脳や内臓の深部体温は高止まりし、

入眠はできても、深く眠れず夜中に覚醒しやすくなるのです。

② コルチゾール(ストレスホルモン)の“夜型分泌”

本来、ストレスホルモンの一種であるコルチゾールは、

朝の目覚めと同時に上昇し、夜になると自然に低下します。

これが「1日を活動 → 休息へと導くホルモンのリズム」です。

しかし、以下のような勤務サイクルがあるとこのリズムは崩れます:

- 夜勤明けで日中に強いストレスがかかる

- 帰宅後すぐに寝ようとして緊張が取れない

- 就寝直前までスマホやタスク処理をしている

これらの影響でコルチゾールが夜に高く維持されてしまうのです。

その結果、身体が「まだ戦闘状態」と錯覚し、

眠れてもすぐに覚醒したり、夢見がちな睡眠になったりします。

📚エビデンス補足:

「慢性的な夜勤従事者は、夜間のコルチゾール濃度が通常の2.3倍に達する」

─ Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015

③ 神経系が“過覚醒”状態にある

これは看護師に特に多い特徴です。

勤務終了後、表面上は「やっと終わった…」と感じていても、

脳は“まだ勤務中”と同じモードで動き続けています。

- ミスはなかったか?

- あの患者のバイタル大丈夫?

- 明日のシフト、誰と組むんだっけ?

このような思考の再生反応が止まらず、

結果として“入眠できてもノンレム睡眠に入れない”=浅い眠りにとどまります。

とくに、「脳のDMN(デフォルトモードネットワーク)」と呼ばれる内的思考回路が常に動いていると、

寝ているつもりでも脳の一部が覚醒したままという状態に。

📌補足:

この状態は“局所的覚醒(local sleep)”と呼ばれ、夜中に起きやすくなる・夢が多くなるなどの原因になります。

─ Neuroscience Letters, 2017

🧠 結論:「浅い眠り」は、偶然でも加齢でもない

ここまでの要因はすべて、以下のように“自分で変えられる仕組み”です。

| 原因 | 改善アプローチ |

| 深部体温が下がらない | 就寝90分前の入浴・温冷シャワー |

| コルチゾールが夜に高い | 就寝前の照明調整・スマホ断ち |

| 神経の過覚醒 | ボディスキャン瞑想・耳ツボ刺激 |

「眠れない体」ではなく「眠れない準備のまま1日を終えている」

── それが中途覚醒の本質です。

【第2章】睡眠の質を決める“3つのスイッチ”とは?

「睡眠の質が悪い」と感じている人の多くは、

寝る直前まで“アクセルを踏んでいる状態”で布団に入っています。

睡眠は“ブレーキ”ではありません。

睡眠とは「スイッチを切り替えて眠る」行為です。

ここでは、眠る前に必ずオフにすべき3つの“覚醒スイッチ”を紹介します。

スイッチ①:交感神経 → 副交感神経への切り替え

日中に優位だった交感神経(活動モード)を、

就寝時に副交感神経(回復モード)へと切り替えられるかどうか。

この“神経スイッチ”がうまく切り替わらない限り、眠っても中途覚醒が起こりやすくなります。

🔍 補足解説:

- 交感神経が優位:心拍数上昇・筋緊張・脳の警戒モード

- 副交感神経が優位:心拍数低下・筋弛緩・消化促進・眠気促進

✅ 切り替えの実践例:

- 就寝30分前から照明を“暖色系”に切り替える(300lx未満)

- 動作をすべてスローに(歯磨き、着替え、歩行など)

- 深い鼻呼吸を5分(4秒吸って、6秒吐く × 5セット)

💡補足:この切り替えは「光・動作・呼吸」で意図的に操作可能です。

スイッチ②:脳温(深部体温)を下げる

人は“脳の温度”が下がると自然に眠気を感じます。

逆に脳温が高止まりしていると、入眠も睡眠維持も浅くなります。

🔍 補足解説:

- 深部体温が下がる → メラトニン分泌が促進され、自然な眠気に入る

- 下がらない場合 → 寝付けない・夜中に目覚める・夢が多い

✅ 温度を下げる実践例:

- 90分前に40℃の湯船に15分入る(体温を一度上げることで反動を作る)

- 冷却ジェルで目元や額を1〜2分冷やす

- 手足を温めて“熱放散”を促す(レッグウォーマーや足湯も効果あり)

🧪エビデンス:「就寝90分前の入浴により、最も深いノンレム睡眠の発生頻度が上昇する」

─ Sleep Medicine Reviews, 2018

スイッチ③:コルチゾール(ストレスホルモン)を抑える

夜間にストレスホルモンの代表であるコルチゾールが高いと、

脳は「今は活動中」と誤認し、眠っても警戒状態から抜けられません。

🔍 補足解説:

- 通常:朝7時ごろにピーク → 夜は低下

- 夜勤・ストレス:夜間でも分泌が続き、浅眠・中途覚醒を引き起こす

✅ コルチゾールを下げる実践例:

- スマホ・PCは就寝1時間前にオフ

- 照明は暖色・間接照明へ(蛍光灯は×)

- 「今夜やらなくてもよい仕事」を明日に送るメモ習慣を持つ

📚研究引用:「夜間のブルーライト暴露によって、コルチゾール分泌が平均37%上昇」

─ Journal of Pineal Research, 2017

まとめ:睡眠は“3つのOFF”が整ってからが本番

| スイッチ | 切り替え方 | 期待される効果 |

| 神経モード | 呼吸・照明・動作のスロー化 | 寝付きやすくなる |

| 脳温 | 入浴・冷却・熱放散 | 眠気が自然に訪れる |

| コルチゾール | 光制御・スマホ断ち | 中途覚醒が減る |

これらのスイッチを、布団に入る30〜90分前までに切り替えておくこと。

それが「眠れる身体」に変わる、最短で唯一の道です。

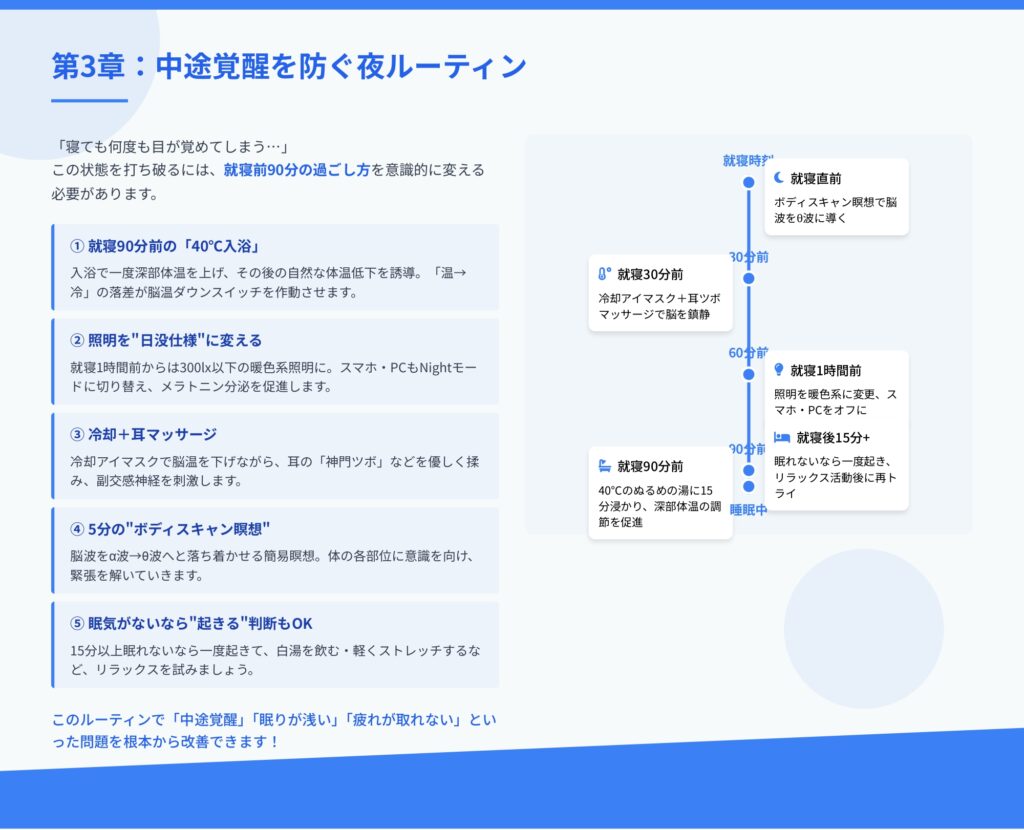

【第3章】中途覚醒を防ぐ“夜ルーティン”完全設計

「寝ても何度も目が覚めてしまう…」

この状態を打ち破るには、“就寝前90分の過ごし方”を意識的に変える必要があります。

ここでは、誰でも再現可能な「眠りの質を上げるルーティン」を段階的に解説します。

カギとなるのは、「深部体温・神経状態・ホルモンバランス」を同時に整えることです。

ステップ①:就寝90分前の「40℃入浴」

目的は、入浴で一度深部体温を上げてから、自然な体温低下を誘導することです。

✅ 方法:

- 40℃前後のぬるめの湯船に15分浸かる

- 入浴後は汗をかいたままにせず、すぐに軽く拭いて保温

この「温→冷」の落差が、脳温ダウンスイッチを作動させます。

🔬エビデンス:「就寝90分前の入浴によって深いノンレム睡眠が促進される」

─ Sleep Medicine Reviews, 2018

ステップ②:照明を“日没仕様”に変える

脳は光によって「今は昼か夜か」を判断します。

強い白色光を夜に浴びると、メラトニン(眠気ホルモン)の分泌がストップしてしまいます。

✅ 実践法:

- 就寝1時間前からは【300lx以下】の暖色系照明に変更

- スマホやPCは、Night ShiftやNight Lightモードに切り替え

- 可能なら、キャンドル型LEDなど間接照明に限定

🧠補足:人の体内時計は照度1000lx以上の光でリセットされてしまうため、

室内の光量と色温度の調整が必須です。

ステップ③:冷却+耳マッサージで“脳の温度と緊張”を同時オフ

眠気は、脳の深部温度が下がり、かつ副交感神経が優位になることで生まれます。

このステップでは、それを同時に狙います。

✅ 実践法:

- ジェルタイプの冷却アイマスクを目元に1〜2分

- 耳の「神門ツボ」「耳たぶ裏」「耳介内側」を優しく指で揉む(左右5回ずつ)

🔬根拠:

- 目の周囲には太い血管が密集しており、冷却により脳温を間接的に下げられる

- 耳は迷走神経の末端が分布しており、マッサージで副交感神経が刺激される

ステップ④:5分の“ボディスキャン瞑想”で脳波を整える

脳波がα波 → θ波へと落ち着くと、自然な眠気と深い睡眠が誘導されます。

この瞑想は、初心者でも即効性が高い簡易テクニックです。

✅ やり方:

- 横になって目を閉じる

- 「つま先 → 膝 → 背中 → 首 → 顔」と順に意識を向ける

- 各部位に「いまどんな感覚があるか?」とラベルを貼る

- 最後に「身体全体が重く、沈んでいく」とイメージして終了

🧠補足:これは“注意の分散”によってDMN(デフォルトモードネットワーク)を抑え、

脳の思考を静かにする作用があります。

ステップ⑤:眠気がないなら“起きる”判断もOK

眠気が来ないまま無理に布団に入っても、逆に神経が過緊張しやすくなります。

✅ 判断基準:

- 布団に入って15分以上「眠気がまったくない」なら、一度起きて軽く体を動かす

例:

- コップ1杯の白湯を飲む

- 軽くストレッチする

- 深呼吸+リラックス音楽を5分聴く

🧪米国睡眠医学会も推奨:「眠れないときはベッドを離れ、睡眠を“強制しない”こと」

📝 睡眠前ルーティンまとめ(所要時間:30〜60分)

| 時間帯 | 行動 | 目的 |

| 90分前 | 入浴(40℃15分) | 深部体温を一時上昇→反動で脳温低下 |

| 60分前 | 部屋の照明を落とす | メラトニン分泌を促進 |

| 30分前 | スマホをオフ/耳ツボ+冷却 | 神経鎮静+脳温ダウン |

| 就寝直前 | ボディスキャン瞑想 | 脳波をθ波に誘導/過覚醒解除 |

このルーティンを守るだけで、「中途覚醒」「眠りが浅い」「寝ても疲れる」

という3大睡眠障害の根本改善につながります。

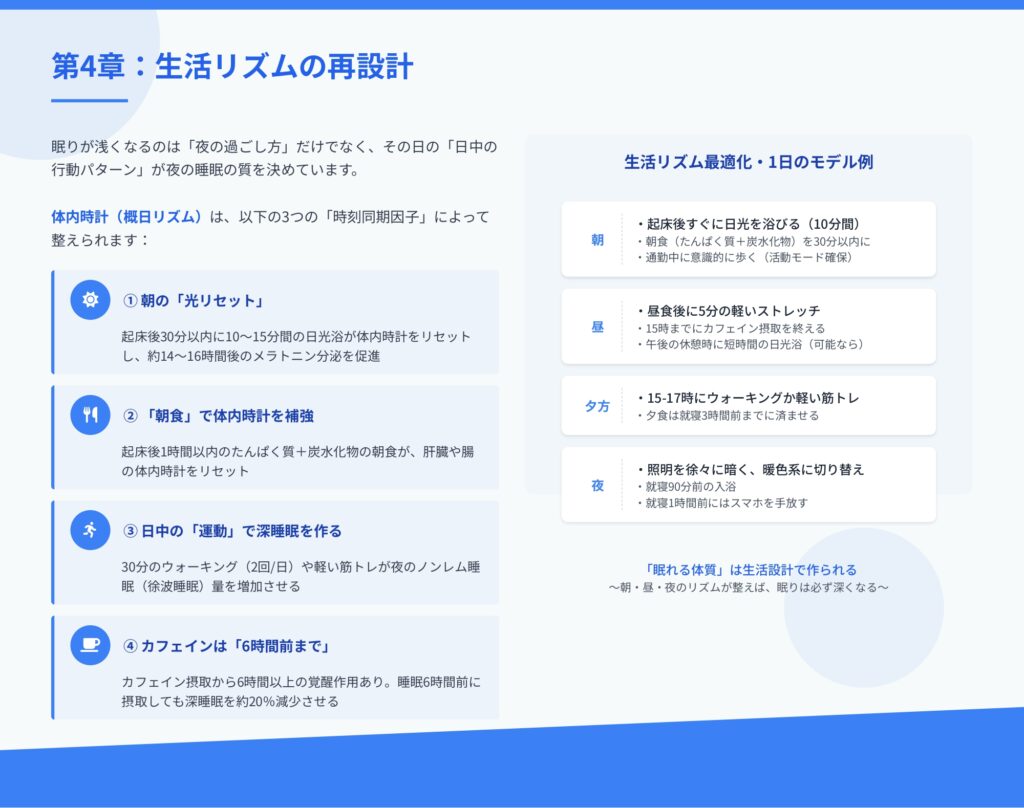

【第4章】“中途覚醒しない日”を増やす生活リズムの再設計

眠りが浅くなるのは「夜の過ごし方」のせいだけではありません。

実は、その日の日中の“光の浴び方”や“活動パターン”が、夜の中途覚醒リスクを左右しています。

✔ なぜ生活リズムが浅眠をつくるのか?

人間の体内時計(概日リズム)は、光・食事・運動という3つの“時刻同期因子”によって整えられます。

これらのどれかが欠けたり遅れたりすると、夜の眠気と覚醒タイミングがズレ、中途覚醒を招くのです。

【1】朝の「光リセット」が夜の眠気をつくる

朝にしっかり光を浴びると、脳内では以下の反応が始まります:

- メラトニン(睡眠ホルモン)が抑制される

- 体内時計が「今は朝」と再設定される

- 約14〜16時間後に再びメラトニン分泌が始まる

つまり、朝の光をしっかり浴びた人だけが“夜に自然な眠気”を得られるのです。

✅ 実践例:

- 起床後30分以内に、10〜15分間、日光を浴びる(曇りでもOK)

- カーテンを開ける → ベランダに出る → 通勤で歩く、のいずれかで可

- 室内の場合は、2500lx以上の高照度LEDを使用

📚研究:「起床後1時間以内に2500lx以上の光を浴びた群は、中途覚醒の頻度が40%減少」

─ Chronobiology International, 2021

【2】「朝食」が“概日リズム”を補強する

食事の時間もまた、体内のサブ時計(肝臓や腸のリズム)に影響します。

朝食を抜くと、睡眠と覚醒の連携が乱れ、夜中の目覚めが起きやすくなります。

✅ 実践例:

- 起床後1時間以内に、たんぱく質+炭水化物の朝食を取る

- 例:納豆ごはん+味噌汁、卵トースト+ヨーグルト など

ポイントは「糖質のみ」にしないこと(血糖スパイクによる後疲労を防ぐ)

【3】日中の「運動」が夜の深睡眠をつくる

中等度の運動(軽く汗ばむ程度)を日中に取り入れると、

夜のノンレム睡眠(徐波睡眠)の量が増えることが、複数の研究で証明されています。

✅ 実践例:

- ウォーキング:30分を1日2回(通勤+昼休みに分けても可)

- スクワット:1日合計50回を数セットに分割

- 階段の上り下り:3往復を意識する

🧠補足:特に午後15時〜17時にかけての運動は、深部体温を高め、夜の体温降下をスムーズにします。

【4】カフェインは「6時間前まで」が鉄則

カフェインの覚醒作用は、摂取から6時間以上持続します。

看護師の場合、夜勤明けや仮眠前の“眠気覚ましコーヒー”が、夜の睡眠を乱す原因になることも。

✅ 実践例:

- 夜勤明けで仮眠をとる予定なら、コーヒーは昼12時まで

- 睡眠時間の6時間前以降は、ノンカフェイン飲料(麦茶・白湯)に切り替える

🔬研究:「睡眠6時間前のカフェイン摂取でも、深睡眠が平均20%減少」

─ Journal of Clinical Sleep Medicine, 2013

📝 生活リズム最適化・1日のモデル例(夜勤がない日)

| 時間帯 | 行動 | 目的 |

| 起床後 | 日光を浴びる(10分) | 体内時計リセット |

| 30分以内 | 朝食(たんぱく+炭水化物) | 血糖安定・副腎サポート |

| 午前中 | 通勤+軽い運動 | 日中活動モード確保 |

| 昼食後 | 軽いストレッチ | 食後眠気の抑制 |

| 午後 | ウォーキングor筋トレ | 深睡眠の土台作り |

| 夜 | 照明を落とす・スマホ断ち | メラトニン生成準備 |

「眠れる体質」は、生活の設計でつくられる

眠りの浅さ・中途覚醒は、体質でも、加齢でも、気合の問題でもありません。

朝・昼・夜、それぞれのリズムの乱れが、結果として“眠れない夜”を生んでいるだけです。

あなたの睡眠は、今日の行動で決まります。

だからこそ、次の1日を変えれば、眠りは必ず深く変わっていきます。

【終章】眠れないのは、“あなたのせい”ではない

「ちゃんと寝ているのに、なぜか疲れが取れない」

「夜中に何度も目が覚めて、眠った気がしない」

この違和感を、ずっと“気のせい”だと思ってきたかもしれません。

でも、それは決してあなたが怠けているわけでも、年齢のせいでもありません。

ましてや、根性が足りないわけでもない。

その答えは――

「眠る前の設計図が壊れていた」ただ、それだけです。

あなたの“睡眠回路”は、まだ回復できる

睡眠とは、ただ目を閉じて布団に入る行為ではありません。

それは「生理学的なスイッチの連鎖」です。

- 脳温を下げる

- 神経を緩める

- ホルモンのタイミングを整える

- 覚醒の回路をオフにする

この順番が整っていれば、誰でも深く眠れるように設計されています。

つまり、“眠れない自分”を責める必要は一切ないのです。

睡眠は“技術”です。だから、再構築できる。

医療職は、自分のことを後回しにしがちです。

患者には“休んでくださいね”と声をかけるのに、自分は3時間しか眠らずにまた現場へ戻る。

でも、だからこそ知っておいてほしい。

睡眠は才能ではなく、科学と技術で守れる「体の権利」です。

ほんの少しの工夫で、「眠れる身体」への回路は誰にでも開かれている。

この場所で、眠りの構造を“取り戻す”

あなたが今感じているその“眠れなさ”も、

「スイッチの順番」と「身体の仕組み」を知ることで、確実に改善できます。

このメディアでは、誰にも言えなかった“医療現場の疲れ”に対して、

生理学・神経科学・睡眠医療からの根拠をもとに、再現性ある方法だけを届けていきます。

「体質だから仕方ない」

「現場だから無理なんだ」

その思い込みを、ここで終わりにしませんか?

あなたの“眠り”が回復すれば、人生は変わる

- 目覚めた瞬間から気力が戻る

- 夜勤があっても、週末に持ち越さない

- 「疲れが取れない自分」と決別できる

この回復感が、あなたの働き方も、生き方も、根本から変えていきます。

だからこそ、どうかあきらめないでください。

あなたの身体には、“深く眠れる力”がちゃんと残っている。

ただ、それを取り戻すだけなんです。

※当記事の図表・データは自由に引用可能です(要出典記載)。