夜勤明け。

「やっと終わった…」とコンビニに立ち寄り、つい菓子パンやアイス、揚げ物を買ってしまう。

帰宅してからも「今日は特別」と、手が止まらなくなる──

この経験、「意志が弱いせい」と思っていませんか?

実はそれ、意思ではなく身体の反応です。

医学的に見ても、夜勤後の暴食は自律神経の乱れとホルモンバランスの異常によって起きる、“自然な”現象。

つまり、あなたが悪いわけではない。

あなたの身体が、“そうなる設計”になってしまっているのです。

※当記事の図表・データは自由に引用可能です(要出典記載)。

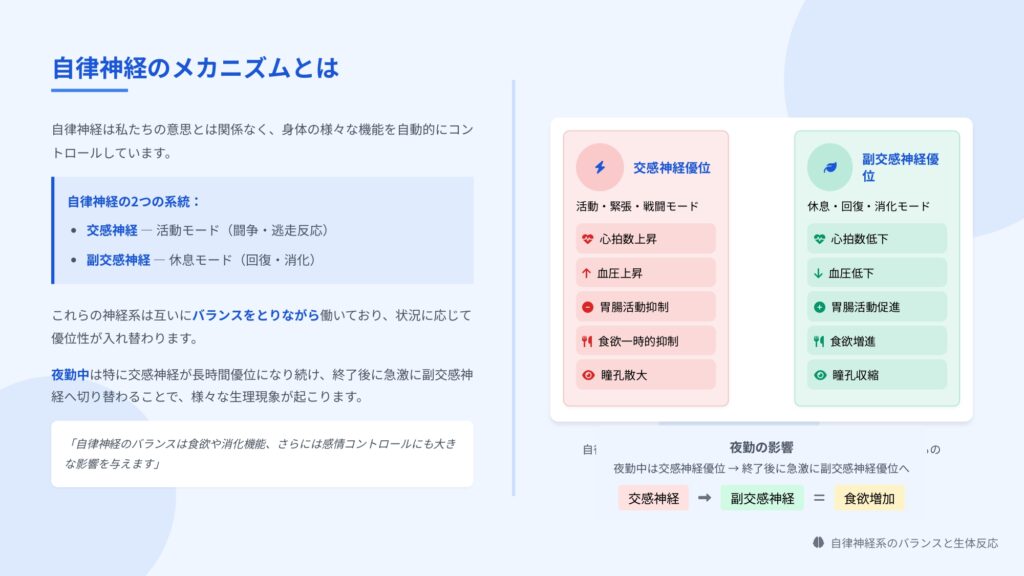

第1章:暴食の正体は「神経の反動」

夜勤中、看護師の身体は「極限の集中モード」に入っています。

これは、交感神経(=戦闘モード)が優位になっている状態で、主に以下のような変化が起こります。

✅ 交感神経優位の身体で起こること:

- 心拍数の上昇(=迅速な対応のため)

- 血圧の上昇(=血流を保ち、判断力を高める)

- 胃腸の活動抑制(=消化よりも危機対応を優先)

- 食欲の一時的抑制(=交感神経刺激によってグレリンが抑えられる)

この状態は、長時間持続すると身体に大きな負担がかかります。

しかし夜勤という業務上、これが何時間も続くわけです。

そして問題は、夜勤終了後。

勤務終了=一気に交感神経がオフ → 副交感神経が急激にオンになる。

この「自律神経の切り替えショック」によって、身体は次のような“回復暴走”を始めます。

🔁 副交感神経の暴走が引き起こす3つの現象:

1. “虚構の空腹感”が出現する

自律神経が一気に副交感神経へシフトすると、「今こそ回復すべき」という信号が胃腸に送られます。

すると、実際にはエネルギーがそこまで不足していなくても、“異様な空腹感”が生まれます。

- 「今、何か食べなきゃ!」という衝動

- 甘いもの、脂っこいものに対する異常な執着

- 食べ始めると止まらない

これは、食欲中枢が誤作動している証拠です。

2. ドーパミン不足による“快感渇望”

夜勤中に交感神経が優位だと、脳内のドーパミン分泌が慢性的に抑制されます。

この「快感ホルモン」の欠乏状態が、夜勤後の“報酬行動”を誘発します。

つまり、「甘いもの・脂質の多いもの・刺激的なもの」を求めるのは、快感の回復要求なのです。

「夜間勤務後は、ドーパミンの分泌回路が一時的に低下し、“自己報酬行動”が高まる傾向がある」

─ Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms, 2018

3. 血糖調整機能のリバウンド

交感神経が優位な間、血糖値は高めにキープされます(グリコーゲン分解が促進される)。

しかし副交感神経に切り替わった瞬間、その調整がうまくいかず、血糖値が急落する場合があります。

この“血糖の落差”によって、身体は:

- エネルギー不足と誤認

- 甘いもの・炭水化物を求める信号を強める

こうして「身体が一斉に糖質を欲しがる」状態が生まれます。

暴食は“交感→副交感”の落差で起こる

| 夜勤中(交感神経優位) | 夜勤後(副交感神経優位) |

| 心拍↑ 血圧↑ 食欲↓ | 消化促進・空腹感↑ |

| ドーパミン枯渇 | 快感への飢えが強まる |

| 血糖高め安定 | 急激に低下 → 甘い物欲求 |

これが、「夜勤明けに爆食いしたくなるメカニズム」です。

意志の弱さでも、性格でもありません。

完全に“神経設計上の反動”なのです。

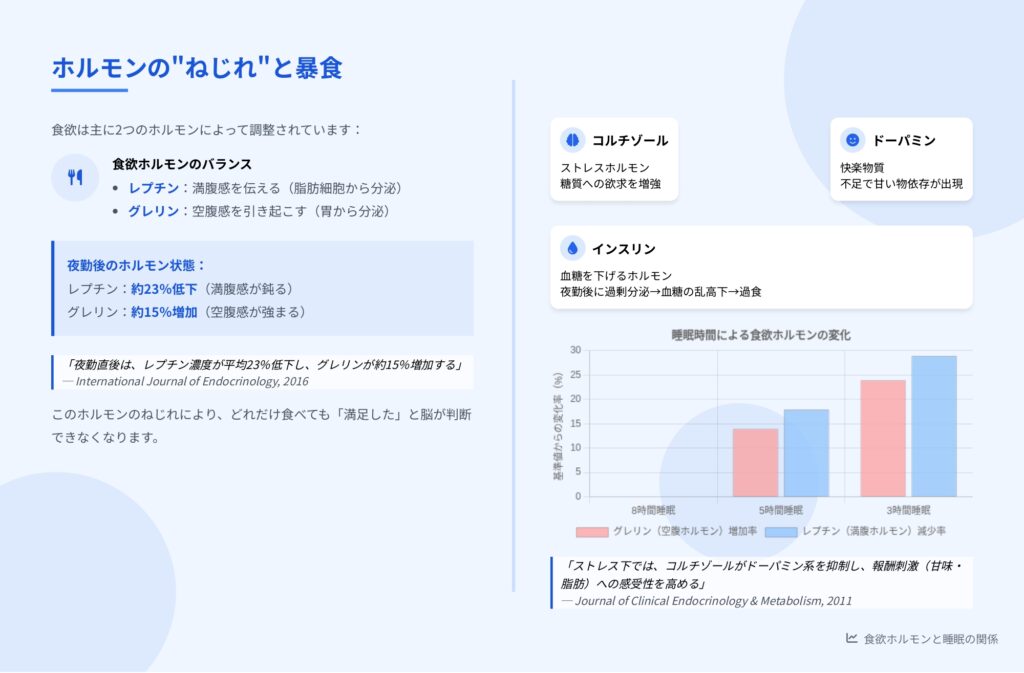

第2章:ホルモンの“ねじれ”が食欲を加速させる

夜勤後の暴食には、「神経の乱れ」だけでなく、ホルモンのねじれが深く関与しています。

ここで言う“ねじれ”とは、「本来はこう分泌されるはずのホルモン」が、逆のタイミングや過剰・過少に分泌されることで、食欲のコントロールが機能不全に陥ることを意味します。

📌 食欲を司る2つのホルモン

食欲には2つのホルモンが主に関与しています:

| ホルモン名 | 役割 | どこから分泌されるか |

| レプチン | 満腹感を伝える | 脂肪細胞 |

| グレリン | 空腹感を引き起こす | 胃 |

これらは通常、交互にバランスよく分泌されることで、私たちの食行動は自然に整えられています。

✅ 夜勤後に何が起きているのか?

夜勤によってこのバランスは崩れ、以下のような状態になります:

- レプチン:低下(=満腹感が鈍くなる)

- グレリン:上昇(=空腹感が過剰に感じられる)

つまり、「まだ食べたい」「まだ足りない」という感覚が、実際の栄養状態とは関係なく脳内で作られているのです。

「夜勤直後は、レプチン濃度が平均23%低下し、グレリンが約15%増加する」

─ International Journal of Endocrinology, 2016

この“ホルモンねじれ”状態では、どれだけ食べても脳が「満足した」と判断できず、暴食が止まりません。

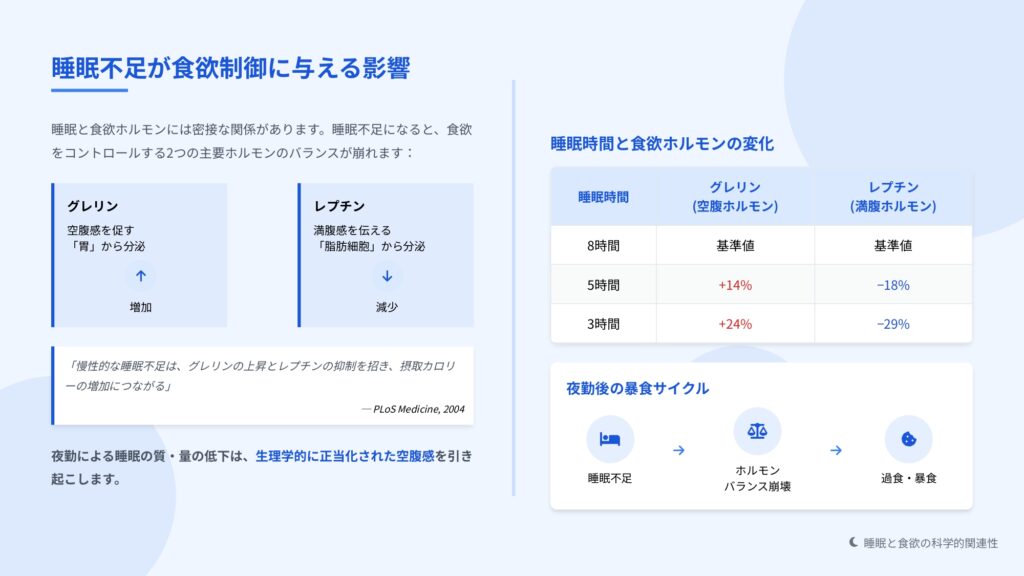

🧠 睡眠不足がホルモン分泌に与える影響

睡眠と食欲ホルモンの関係も無視できません。

実は、睡眠時間が短いほど、グレリンが増え、レプチンが減るという研究結果があります。

| 睡眠時間 | グレリン | レプチン |

| 8時間 | 基準値 | 基準値 |

| 5時間 | +14% | −18% |

| 3時間 | +24% | −29% |

「慢性的な睡眠不足は、グレリンの上昇とレプチンの抑制を招き、摂取カロリーの増加につながる」

─ PLoS Medicine, 2004

つまり、夜勤明けの睡眠不足は、「お腹が空いて仕方ない」という現象を、生理学的に正当化してしまうのです。

🔁 その他の関連ホルモン

暴食には、以下のホルモンも関与しています:

- インスリン:血糖を下げる → 夜勤後に過剰分泌 → 血糖の乱高下で過食

- コルチゾール:ストレスホルモン → 糖質への欲求を増強

- ドーパミン:快楽物質 → 不足状態になると“甘い物依存”が出現

「ストレス下では、コルチゾールがドーパミン系を抑制し、報酬刺激(甘味・脂肪)への感受性を高める」

─ Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011

🧭 結論:「ホルモンのせいで食べ過ぎてしまう」のは事実

夜勤後、あなたの食欲は…

- 空腹ホルモン(グレリン)が過剰に出て

- 満腹ホルモン(レプチン)が不足して

- 睡眠不足でその傾向が加速し

- コルチゾールとドーパミンの乱れで“快感”を求める

という、暴食に突き進むための完全な設計図が完成してしまっている状態です。

この章のポイントは1つだけ。

「あなたが食べすぎるのは、気合や意志の問題ではなく、ホルモンの問題である」

──これを理解することが、暴食にブレーキをかける第一歩なのです。

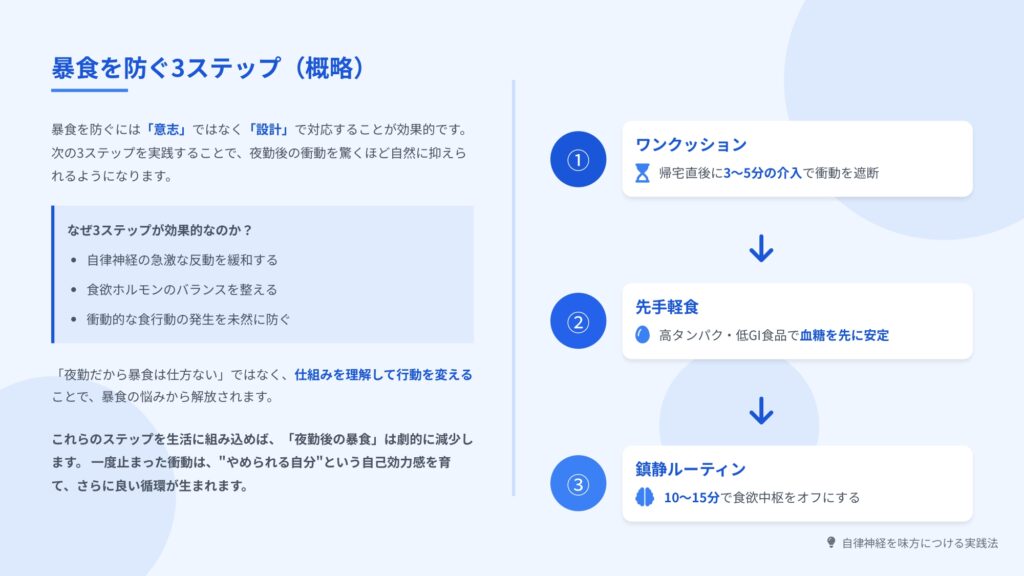

第3章:暴食を防ぐ3ステップ

──「意思」で止めるのではなく、「設計」で止める方法

夜勤明けの暴食は、あなたの意志が弱いせいではありません。

これまで見てきたように、自律神経の急激な反動や、食欲ホルモンのねじれにより、身体が自動的に“食べ過ぎ”モードに入ってしまっているからです。

だからこそ、暴食を防ぐには「仕組み」を変える必要があります。

以下の3ステップを実践することで、夜勤後の衝動を驚くほど自然に抑えられるようになります。

✅ ステップ①:「ワンクッション」で衝動を遮断する(所要時間:3〜5分)

帰宅直後は、自律神経が“暴食スイッチ”を入れやすい時間帯。

このタイミングで食べ物にアクセスすると、反射的にドカ食いしてしまいます。

ここで重要なのが、「食べる前に行動を1つ挟む」という仕組み。

🔹 実践例:

- 玄関で靴を脱ぐ前に深呼吸×3回

- 帰宅してすぐ、コップ1杯の常温水 or 白湯を飲む

- 帰宅後5分だけベランダや窓際で外気を吸う

これにより、副交感神経の暴走が和らぎ、「とにかく食べたい!」という欲求の波が緩やかになります。

「反射的な食行動は、5分以内の介入によって抑制可能」

─ Behavioural Neuroscience, 2015

✅ ステップ②:「先手軽食」で血糖と満腹感を先に満たす(所要時間:5〜10分)

本能的な暴食を防ぐには、「最初に何を食べるか」がカギです。

ここでは、“高タンパク・低GI・咀嚼あり”の軽食を先に用意しておくことが重要です。

🔹 おすすめ軽食セット:

| 食材 | 理由 |

| ゆで卵1個 | タンパク質+満腹感の持続性あり |

| 無糖ヨーグルト100g | 血糖上昇が緩やか+腸内環境を整える |

| ミックスナッツ(無塩)10粒程度 | 咀嚼刺激+良質脂質で食欲安定 |

| プロテインドリンク or 豆乳200ml | ドーパミン材料+血糖の安定化 |

ポイントは「甘くて口当たりの良いもの」ではなく、噛む・たんぱく質・脂質の要素を含むもの。

「食事開始前にたんぱく質を摂取すると、全体の摂取カロリーが平均15%減少」

─ Obesity Reviews, 2019

✅ ステップ③:「鎮静ルーティン」で食欲中枢をオフにする(所要時間:10〜15分)

食欲中枢をオフにするためには、脳と自律神経を“活動”から“休息”へと導くことが必要です。

以下のルーティンを就寝前に取り入れると、暴食への執着が和らぎます。

🔹 自律神経リセット3セット:

- 耳マッサージ(2分)

耳たぶ・耳の後ろ・耳の内側を、左右5回ずつゆっくり押し揉みする。

→ 副交感神経(迷走神経)を直接刺激し、胃腸の興奮を静める。 - 目元アイシング(3分)

冷却パッドを目元に当てて脳温を下げる。

→ 脳が“休む準備”を始め、ドーパミン過剰分泌を抑制する。 - ボディスキャン瞑想(5〜10分)

足先から順番に身体感覚に意識を向けるだけの簡易瞑想。

→ α波優位となり、食欲と衝動を統括する前頭葉の活動が落ち着く。

「副交感神経が優位になることで、摂食行動の制御力が向上する」

─ Journal of Psychosomatic Research, 2021

🔚 まとめ:暴食を止めるのは“気合”ではなく、“順番”

| ステップ | 内容 | 目的 |

| ① ワンクッション | 衝動に介入する | 神経反応の暴走を止める |

| ② 先手軽食 | 血糖を先に安定させる | 食欲ホルモンを先回りで抑制 |

| ③ 鎮静ルーティン | 神経を休息モードへ導く | 衝動的な食欲そのものを消す |

この3ステップを生活に組み込めば、「夜勤後の暴食」は劇的に減少します。

一度止まった衝動は、“やめられる自分”という自己効力感を育て、さらに良い循環が生まれます。

終章:その暴食は、“構造の叫び”だった

──「私がだめなんじゃない」ことを、まず知ってほしい

夜勤後。

気づけばお菓子の袋が何枚も空いている。

「またやってしまった……」という罪悪感と、

重くなった胃、眠れない感覚、翌朝の自己嫌悪。

そのすべてを、

「自分はだらしない」

「食欲に負けた」

と片付けていませんか?

でも、その暴食はあなたの“甘え”ではありません。

それは、あなたの身体と神経とホルモンが、

「回復させてくれ」と叫んでいる証拠です。

──それも、過酷な夜勤を真面目にこなした結果、です。

✅ 暴食は“構造化された症状”である

ここまで読んでくださったあなたなら、もうわかっているはずです。

暴食の正体は、

「神経反動」+「ホルモンのねじれ」+「睡眠欠如」+「自律神経の暴走」

──これらが組み合わさって、身体が“自然に起こしている現象”。

つまり、あなたが悪いのではなく、

設計が疲弊しているだけなのです。

「ストレスと睡眠不足下での暴食行動は、予測可能な自律系・内分泌系の応答である」

─ Sleep Medicine Reviews, 2020

✅ “仕組み”を変えれば、行動は変わる

この記事では、暴食という行動を根性で止めるのではなく、

その「背景にある構造」にアプローチする方法を解説してきました。

▶ ほんの5分のルーティンで神経を切り替える方法

▶ 最初の一口を変えるだけで満腹ホルモンを取り戻す食事

▶ 衝動を消すための耳・目・脳の“再起動”ルーティン

それらはすべて、

あなたの「意志」ではなく「自律神経の設計」に語りかけるものです。

✅ もう「責める」をやめて、「仕組み」を味方にしよう

もし、あなたが今後また夜勤明けに暴食しそうになったら、

自分にこう言ってください。

「これは、構造の問題。私が悪いわけじゃない。」

「回復しきれていない仕組みに、身体が反応しているだけ。」

責める代わりに、

今回紹介した3ステップを一つだけでも試してみてください。

✔ まず、帰宅したら深呼吸を3回だけする

✔ お菓子より先にゆで卵を1つ食べてみる

✔ 食べる前に耳を軽く揉んで、目を閉じる

それだけで、「暴食のループ」は確実に変わっていきます。

🗝 最後に:看護師は“仕組みに耐えるプロ”ではない

「看護師だから仕方ない」

「夜勤がある職業だから暴食しても当然」

そう思い込む人も多いでしょう。

でも、医療の現場で日々人を支えているあなたこそ、

“自分自身の設計”を見直す権利と必要がある存在です。

暴食は、甘えではなく、“SOS”です。

その叫びに構造的に応えていくことで、

身体は、驚くほど素直に、軽やかに変わっていきます。

この記事が、その第一歩になれば嬉しいです。

今日から、“構造の味方”としての自分を、ぜひ育ててみてください。